天候:霧雨

参加者:4名様

ガイド:佐久間

行程:

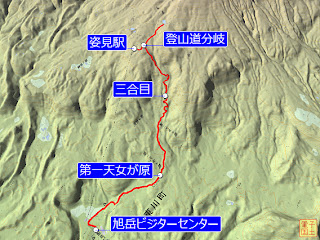

09:30 姿見駅 発

10:00 去年の施工箇所 着

10:40 施工箇所 着

15:30 施工箇所 発

16:00 姿見駅 着

所要時間:6時間30分

登り:1時間10分

施工:4時間50分

下り:0時間30分

山行の様子:

まずは去年の施工箇所の巡検。降雨後の写真を見ながら、導流溝が機能していることを確認する。作業の成果が上がっているのを目にするのは嬉しい。

次は、本日の施工場所に資材を運ぶ。使うのは170センチ前後の丸太数本と石材、砂利など。丸太以外はすべて現地調達する。

施工前の打ち合わせ。岡崎さんによると「施工後の姿をイメージすることが大切」。

施工箇所の道幅に合わせて、搬入した丸太をノコギリで切る。

ステップに使う大きな石を鉄梃で動かす。

動かした大石を固定するため、小さな石を隙間に詰めていく。

役割分担が決まり、それぞれの作業に専念する参加者の皆さん。

丸太(斜材)と石を使った階段が完成した。新たに施工したことを感じさせない自然な出来映えだ。

階段3基を修復した後、最後は、丸太2本を使った階段を設置する。施工前は、丸太の下に、いつ動くか判らない不安定な大石が並び、段差も大きかった。

まずは丸太を斜めに配置し、隙間を石で充填して最初のステップを作る。

両端の大石(力石)を残して、不安定な踏み石をすべて外し、丸太を渡して二段目を作る。さらに石でステップを作って段差を少なくした。

修復した階段のすべてが、以前からそこにあるかのように景観にとけ込み、素晴らしい出来映えになった。一日汗を流していただいた皆さん、ありがとうございました。